個別最適な学びと協働的な学びって、なに?(サイトシンポジウム)

-

徹底解剖! 個別最適な学びと協働的な学びって、なに?

近年、教育場面では「個別最適な学び」という言葉に注目が集まっています。「個別最適な学び」ってどんな学びなのでしょうか。 このコラムでは、「個別最適な学び」と、それと対になる「協働的な学び」、そして、それぞれの学びに関連す […]

詳しく見る -

Q4. 「協働的な学び」を推進するための地域社会の貢献をどのように考えたらいいですか?

Question 4 「協働的な学び」を推進するための地域社会の貢献をどのように考えたらよいでしょうか。 ICT化が進む環境下で地域社会の住民の一人として、どのようなサポートを学校側が求めているのか、気になるところで […]

詳しく見る -

Q3. 「協働的な学び」と「自己調整学習」をつなげる工夫はありますか?

Question 3 「協働的な学び」には「自己調整学習」のイメージがあまり湧いてきません。どのような工夫があれば、つながっていくのでしょうか。 Answer 3 「協働的な学び」の一つの形態として、協調学習があります […]

詳しく見る -

Q2. 「協働的な学び」と「個別化」をうまく組み合わせるにはどうしたらいいですか。

Question 2 「協働的な学び」と「個別化」をうまく組み合わせるにはどうしたらよろしいのでしょうか。具体例を示しながら、教えてください。 Answer 2 教師に求められるのは、次の2つの試みではないでしょうか。 […]

詳しく見る -

Q1. 「協働的な学び」と「学びあい」ってどこが違うんですか?

Question 1 最近、「協働的な学び(学習)」ということばをよく耳にするんですが、似たような「共同学習」や「協同学習」「協調学習」も聞いたことがあります。学校現場では、「学び合い」をよく使います。何がどうちがうの […]

詳しく見る -

Q7. 児童生徒一人ひとりに応じた課題を準備して評価するのはとても大変そうです。 どうしたらいいですか?

Question 7 個に応じた指導や学びが重要であることはわかりますが,1人の教員が35名の児童生徒を相手にすることを考えると,実行に移すのはなかなか難しそうです。何から始めればよいでしょうか。また、個別最適な学びのた […]

詳しく見る -

Q6. 学校に登校できない子どもの「個別最適な学び」を支援するにはどうすればいいですか?

Question 6 「個別最適な学び」では、子供が自らの学習の状況を把握し、主体的に学習を調整することができるように促すことが求められていますが、家庭的にも厳しい状況のなかでなかなか学校に登校できない子供もいます。どう […]

詳しく見る -

Q5. 個々の子供の個人情報にどこまで配慮すればいいですか?

Question 5 「指導の個別化」において、子供一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じて、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことが求められていますが、それは「学習塾」などでの指導のイメージを持て […]

詳しく見る -

Q4. 学習の担い手は教師ではなく、AIに移行しますか?

Question 4 「指導の個別化」や「学習の個性化」は、教室では一人一人の子供がブースごとに分かれて学習するようなイメージですか。「完全習得学習」の担い手は教師ではなく、AIに移行するのでしょうか。 Answer […]

詳しく見る -

Q3. 「学習の個性化」が進んだら、入試では「学習の個性化」を生かした出題が行われますか?

Question 3 「学習の個性化」と「キャリア教育」はどのように繋がっていくのでしょうか。「学習の個性化」が進んだら、高校入試や大学入試では、「学習の個性化」を生かした出題が行われるのでしょうか。それはAO入試のこ […]

詳しく見る -

Q2. 「指導の個別化」が進むと「協働的な学び」ができなくなりませんか?

Question 2 「指導の個別化」が進むと、学級やグループといった集団のよさを生かした学習(「協働的な学び」)はできにくくなるような気がします。果たしてカリキュラム・マネジメントの充実と強化によって、そのことが解決 […]

詳しく見る -

Q1. これまでの学校教育のよさを生かして実践すれば「個別最適な学び」ができますか?

Question 1 「個に応じた指導」が教師視点から整理した概念、「個別最適な学び」が学習者視点から整理した概念だとするならば、それらは同じことを意味しているのですね。これまでの学校教育のよさを生かして実践していけば […]

詳しく見る -

ファシリテーターとしての教師

「協働的な学び」では、資質・能力の育成と共に、実社会の課題を「他者と協働して解決する」ことを学ぶことで、未来 社会を創造する主体としての自覚を促すことが求められています。それに伴って、授業や学級運営を進める際に、グループ […]

詳しく見る -

クラスのフェアな決め方ルールを作ろう

協働的な学びを成立させるためには、集団合意形成が欠かせません。同時に集団合意形成こそが、協働的な学びの本質ともいえるのです。 様々な個性をもつ児童生徒が、他者を尊重して認め、しかし大勢に流されることなく、自分の考えを表明 […]

詳しく見る -

特別活動【集団で課題に取組み,自己の気づきに結びつける】

特別活動は,児童生徒の人格形成に直接的にかかわる教育活動として,学校教育の中で独自の教育機能をもつものになります。様々な学校行事や児童(生徒)会活動などの活動は,集団で共通の課題に取組み、解決するための学習過程です。異学 […]

詳しく見る -

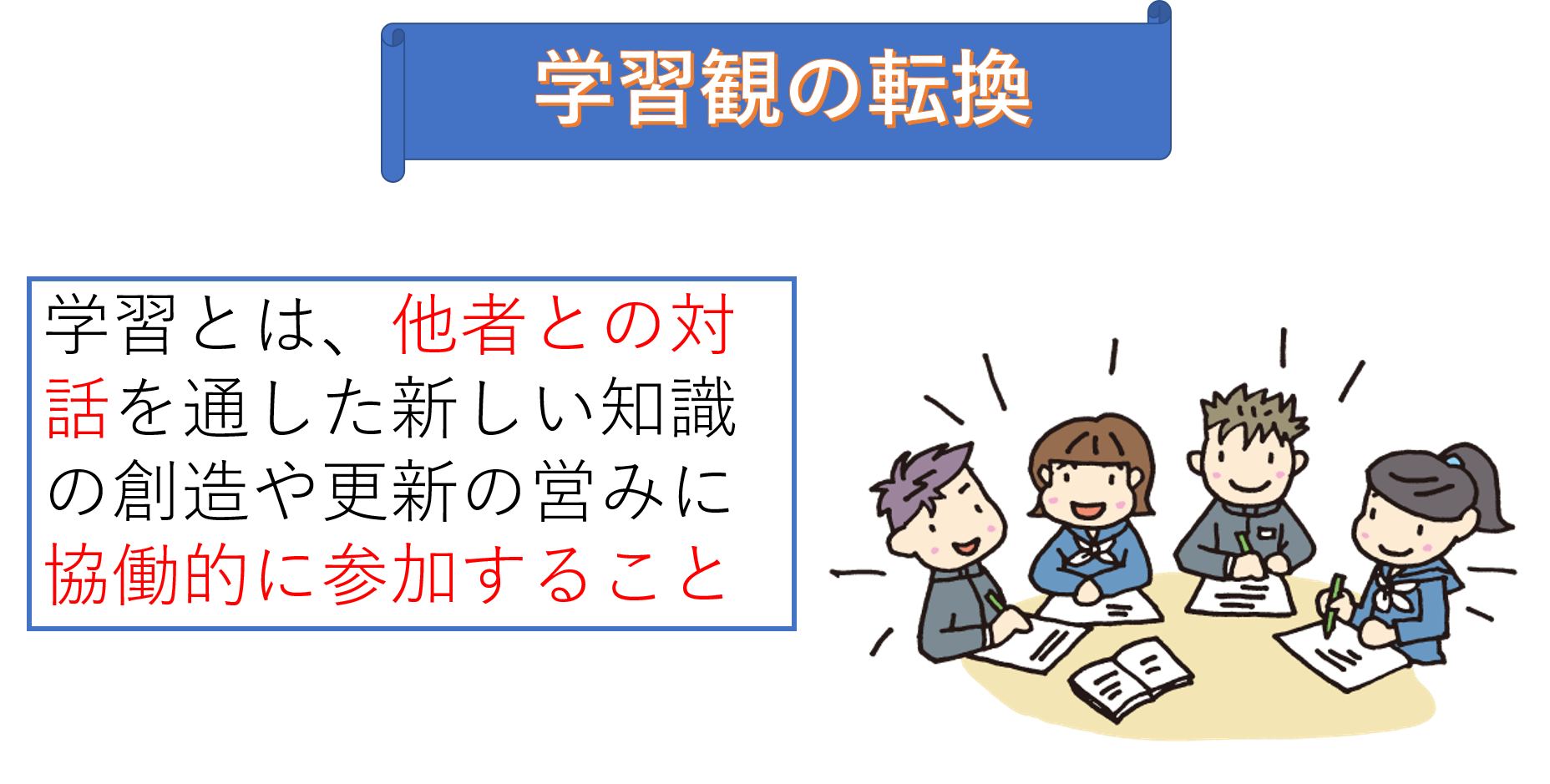

教師の学習観・学習者観の転換と協調学習

学びとは何か。人はいかに学ぶのか。こうした問いは、私たちにとって最も根源的なものの一つです。そして、今も思考が重ねられているものです。 これまで学習とは、既有の知識を獲得することだと考えられてきました。学習者は受け身の教 […]

詳しく見る -

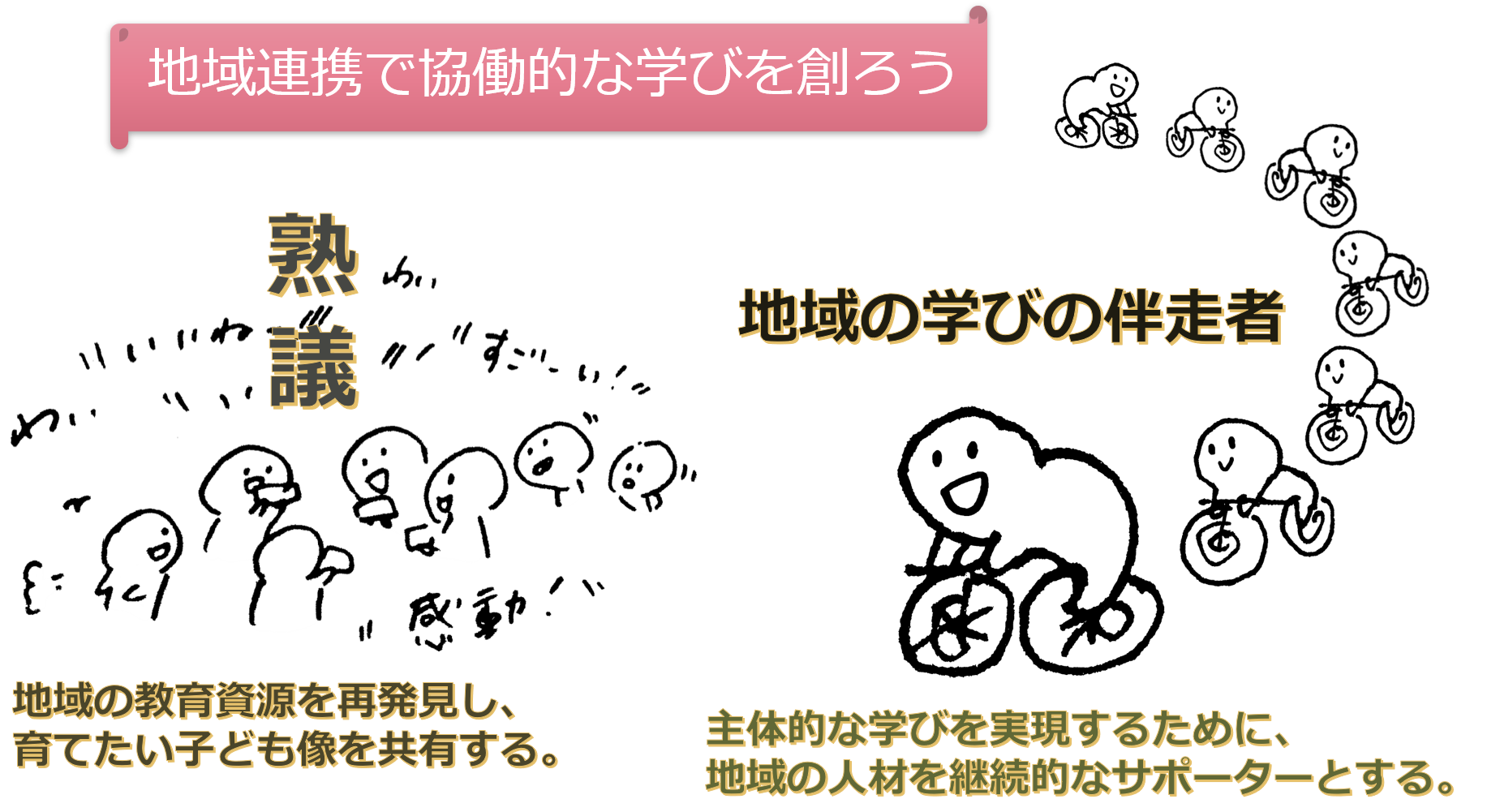

地域を活用した協働的な学びの創造

個別最適な学びは、協働的な学びによって補完され、より高い次元に統合される必要があります。個別の学びは社会とつながらねば、本当の意味での学び、生きる力に結びつく学びにはなりません。そのために効果的な手法の一つが、地域を活用 […]

詳しく見る -

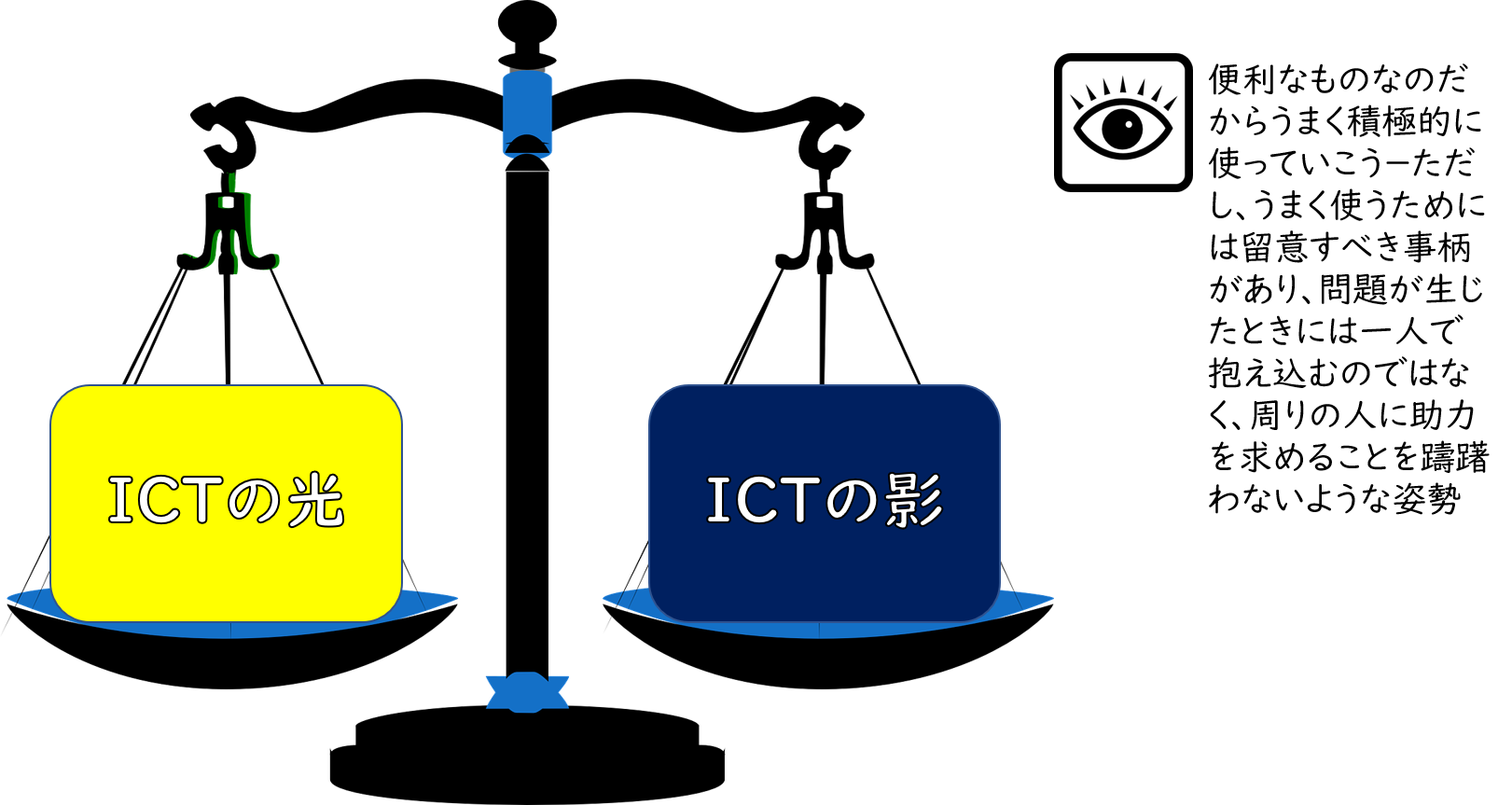

個別最適な学びとICT活用

答申では、にICT活用に関わって、「ICTの活用により,子供一人一人が自分のペースを大事にしながら共同で作成・編集等を行う活動や,多様な意見を共有しつつ合意形成を図る活動など, 『協働的な学び』もまた発展させることがで […]

詳しく見る -

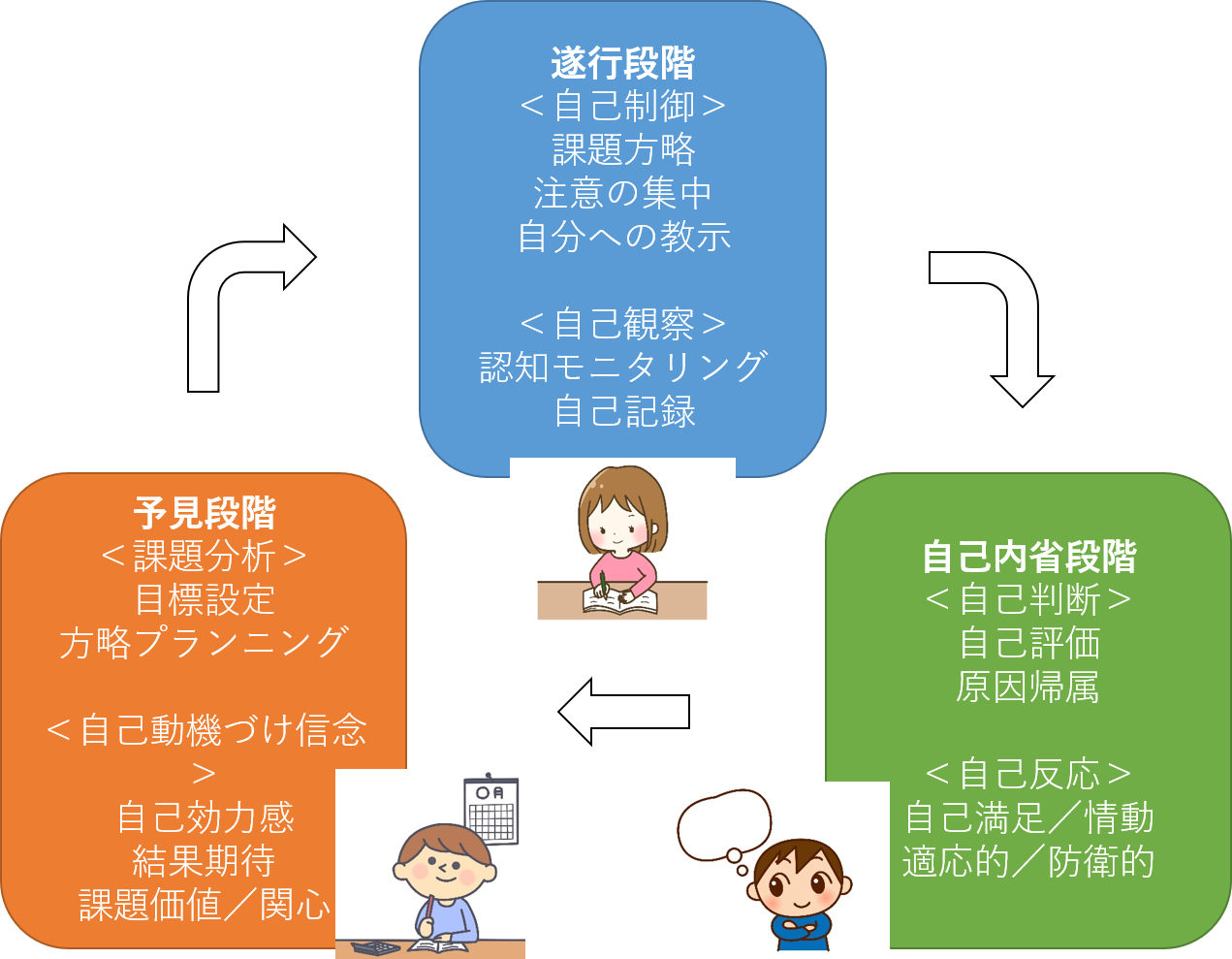

自己調整学習もやってみよう

「個別最適な学び」では、教師が子どもの特性や学習進度等に応じて指導方法を工夫することが必要とされます。 しかし、それだけでは、先生が自分に合わせて教えてくれるのを待つだけの子どもに育ってしまいそうです。そうならないよ […]

詳しく見る -

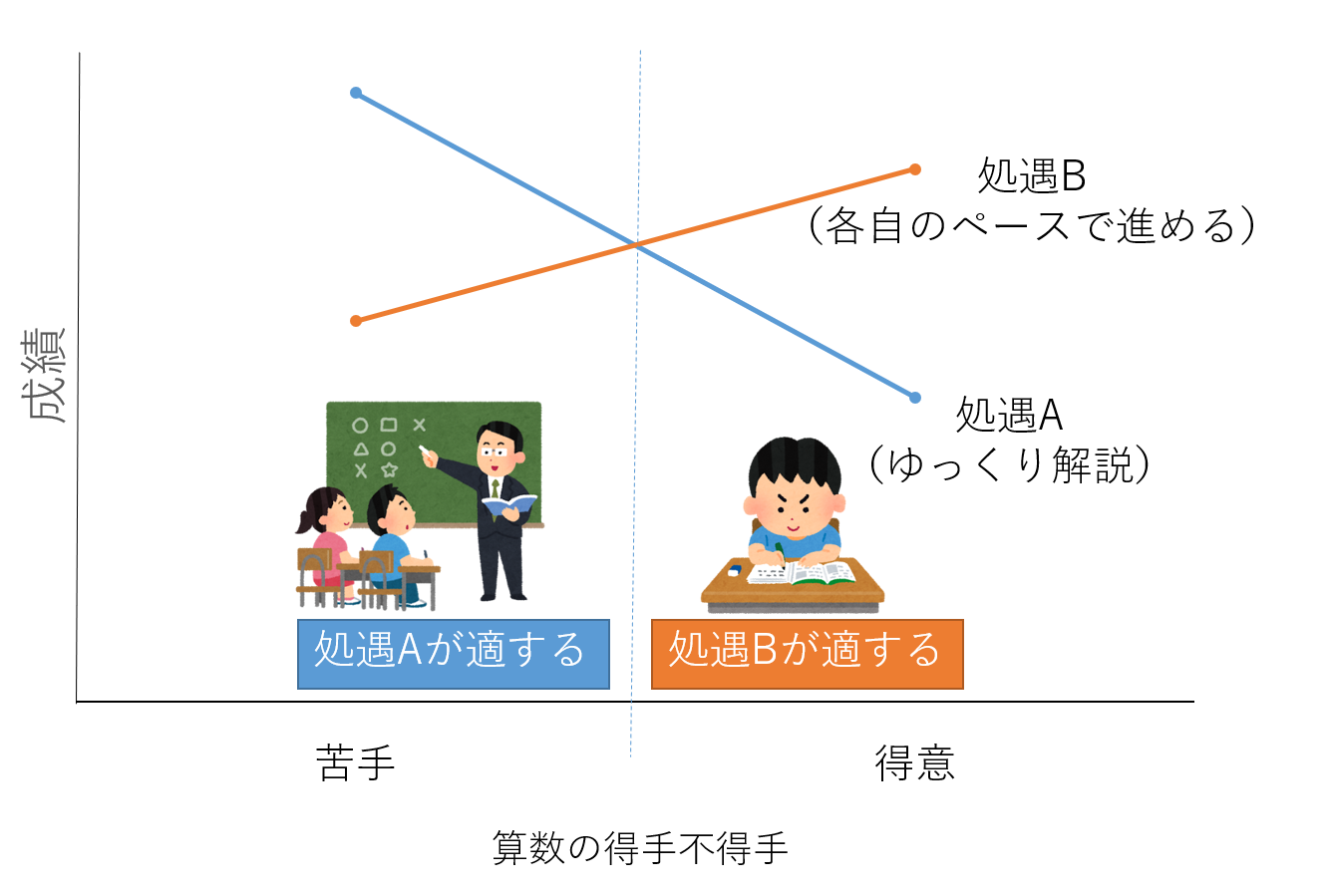

自分の学びを最適化する

適性処遇交互作用(ATI:aptitude treatment interaction)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。例えば、算数の授業をゆっくり丁寧に進めたら、苦手な子どもは授業に参加できたが、得意な子ども […]

詳しく見る -

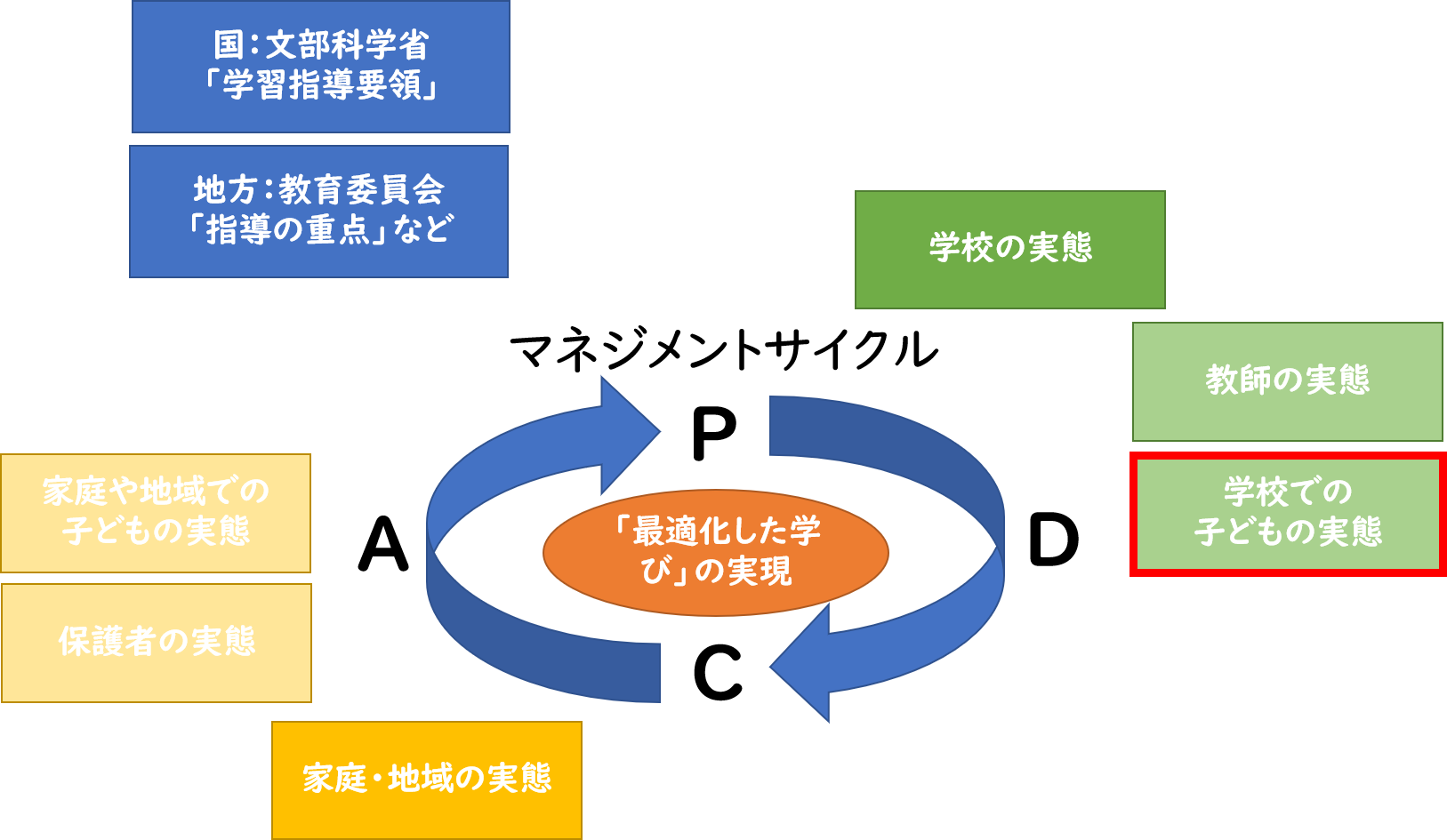

個別最適な学びとカリキュラム・マネジメント

答申では、「これからの学校においては,子供が『個別最適な学び』を進められるよう,教師が専門職としての知見を活用し,子供の実態に応じて,学習内容の確実な定着を図る観点や,その理解を深め,広げる学習を充実させる観点から,カリ […]

詳しく見る -

キャリア教育【一人ひとりの自己形成に合わせた学びを】

平成29(30)年に出された小・中・高校の新学習指導要領 総則によると、キャリア教育について以下のように示されています。 児童(生徒)が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら,社会的・職業的自立に 向けて必要な […]

詳しく見る -

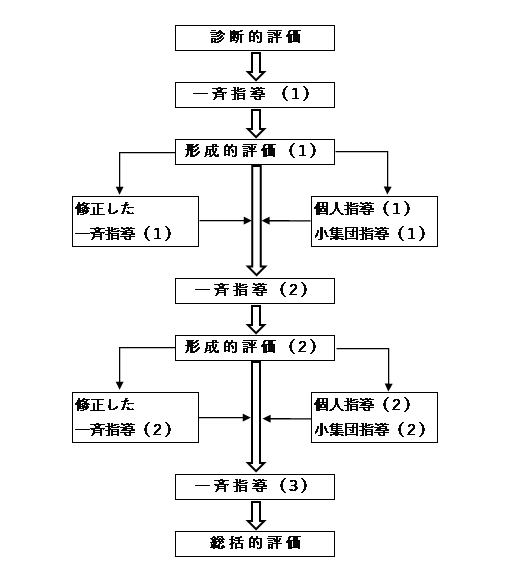

完全習得学習

〈完全習得学習の理念〉 一人の教師が40人の学習者に一斉に授業を行う。果たして、そのような授業で授業内容を「完全」に「習得」できる学習者がどのくらいいるでしょうか。授業中にもう少し時間がほしい、手助けがほしいと思った経験 […]

詳しく見る -

個別最適な学びと支援の必要な子ども

「支援の必要な子ども」と言いましても、この言葉自体が曖昧で、発達障害とも低学力ともどうとでも解釈できます。この中でも発達障害に関しては、特別支援教育の立場から様々な情報が溢れていますので、本稿では、とりわけ通常学級におい […]

詳しく見る -

協働的な学びとは

協働的な学びとは、「探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となるこ […]

詳しく見る -

個別最適な学びとは

ここでは、「個別最適な学び」「指導の個別化」「学習の個別化」とは何かを知るために、答申の記述を見てみましょう。 まず、個別最適な学びとは、「「指導の個別化」と「学習の個性化」を教師視点から整理した概念が「個に応じた指導 […]

詳しく見る -

令和の日本型学校教育とは

令和の日本型学校教育とは、2020年代を通じて実現を目指す学校教育であり、その姿が「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」であるとされています。 これは、中央教育審議会による『「令和の日本 […]

詳しく見る