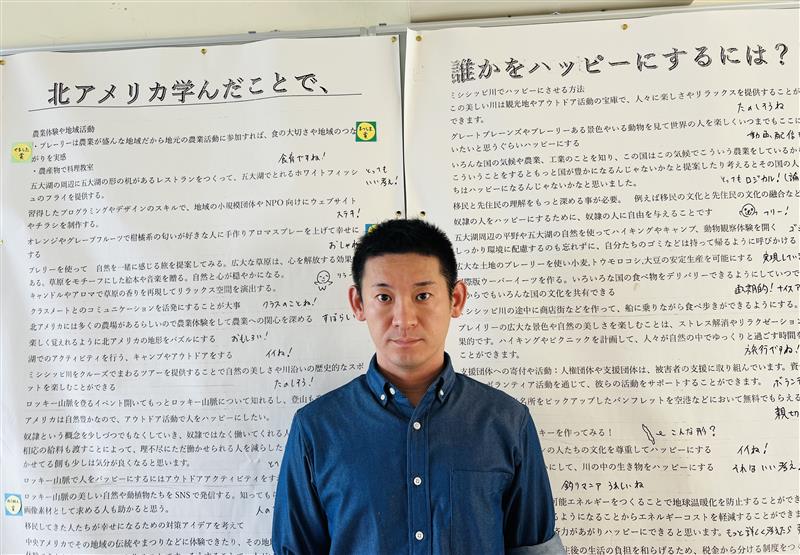

兵庫県中学校教員

北村 宏規さん

INTERVIEW

インタビュー

兵庫県中学校教員

北村 宏規

2024年度修了生

教育実践を共にする同僚と良い関係を築いていくためにどうしたらよいか、どのような話し合いや働きかけが必要かを研究してきました。

このインタビューは2025年7月に行われました。

KSMに入学した動機やきっかけは何ですか。

入学の数年前から,教職大学院の存在や現職派遣制度に関心を抱いていました。授業も同僚との関わりも同じことの繰り返しに思え,何となくこなしてはいるものの,心の中には常にモヤモヤが残っていました。勤めてきた中学校,高校,定時制高校では,毎回ではありませんが,管理職を責めたり,やや攻撃的な態度を取ったりする同僚の姿を目にすることがありました。生徒には柔軟に指導方法を変える教員も,同僚に対しては考えが硬直し,距離を置いて壁をつくってしまう様子も見受けられました。こうした場面を見るたびに,生徒間で起きた同じようなことに対する指導と比べ,その対応に乖離を感じてモヤモヤしていました。しかし,自分ひとりで何をすればよいのか,まったく答えが見つかりませんでした。教育方法・生徒指導マネジメントコースは,教員生活のあらゆる局面を扱うため,学びを通して自分なりの答えが見いだせるのではないかと考え,入学を決意いたしました。大学院では先生方が親身になって面談してくださったことを,今でも鮮明に覚えています。

KSMで研究したテーマ・内容は何ですか

同じ教育実践を共にする「同僚教員への働きかけ」とう構想からはじまり,最終には「統合的葛藤解決スキルの教示が教職員のコンフリクトに対する認知と職務パフォーマンスに及ぼす影響の検討」というタイトルの論文となりました。簡単に言うと,①今まで何となく仲を取り持つことが得意な先生が学年を回していた。②それは「事象の捉え方」を学ぶことで,ある程度同じようなパフォーマンスを得ることができないか,という挑戦です。

相反するそれぞれの主張が,「立場的」なのか「価値観的」なのか,「感情的」なのか,でアプローチの方法が変わります。また,発生する利害のうち,相手にとって意に沿わないことが採用された場合に,「困ること」は何かに焦点をあてます。その「困ること」を解消するアイデアが含まれた時,相反する意見に合意の可能性を見出せるのではないか,という模索でもありました。

そして,議論が暗礁に乗りかかった時は,「そもそも何のためにするのか?」という上位の目標に立ち返り,目的を達成する手段であるかどうかを見直して小さな1歩を進める,ということを繰り返して行きます。高いエネルギーが必要であることは間違いありませんが,大学院入学前のモヤモヤを晴らす実感がありました。

しかし,論理的に考えがまとまったとしても,実際にうまくいくかどうかはわかりません。幸い私が行った実践の中では,ある程度の統計的な成果とこれからの課題を見出すことができました。私にとって,間違いなく充実した2年間だったと思っています。そこに至るまでには,たくさんの先生方のご指導やご支援があり,いつでも一人一人丁寧に話し相手になってくださったことを本当に感謝しています。

KSMで学んだことで最も印象に残っていることはなんですか。

最も大きな学びが二点あります。第一に,入学時,「教育はやりっぱなしである!」という言葉に強い衝撃を受け,自分の実践から何を正確に見いだし,どのように検証するかということを常に持たなければならないという視点を授かったことです。それ以前は,「雰囲気よく終わった」「子どもが笑っていた」「自分が心地よかった」といった感覚的な要素のみで成果を判断していたように思います。

第二に,学問の領域が異なれば,同じ現象でも見解が変わるという面白さを体験しました。本コースには多様な分野の専門家の先生方が在籍し,ときには受講生の研究テーマをめぐって先生方の意見が拮抗する,他コースからも羨ましがられる「集団ゼミ」というコース独自の発表会が開かれます。その白熱した議論は大変刺激的で,私にとって大きな学びとなりました。

KSMで学んだことを踏まえて現在実践していることは何ですか。

2025年度現在,勤務校は兵庫県の学力向上事業の指定校6校に選ばれ,2年間にわたって教育実践を行い,まとめる運びとなっています。研究推進委員会の研究主任を拝命し,多様な意見が生まれ,ぶつかり合う中で,それぞれが「困ること」は何かに焦点をあてて実践を計画しています。

そして,議論が詰まった時に立ち返るための上位の目標を設定するために,向上させたい学力を教員一人一人がどう捉えているかアンケート調査を行いました。また,在学している全学年の生徒にも学校の授業をどう感じているか,どんな力を身につけたいかのアンケート調査(文部科学省「義務教育に関する意識に係る調査」)を行いました。

全教員の生の意見をまとめて相違点や共通点を整理,分析して,自校のテーマを3ヶ月間かけて作成することができました。『学ぶ喜びを感じ,挑戦する力を育てる』というテーマで,「挑戦する力」は,教師目線でなく,生徒目線から選出した言葉です。「まとめられない!」から始まった職員会議を重ねて,ようやく合意を得て決定することができました。

これからチャレンジしてみたいと思っている学びや実践はありますか。

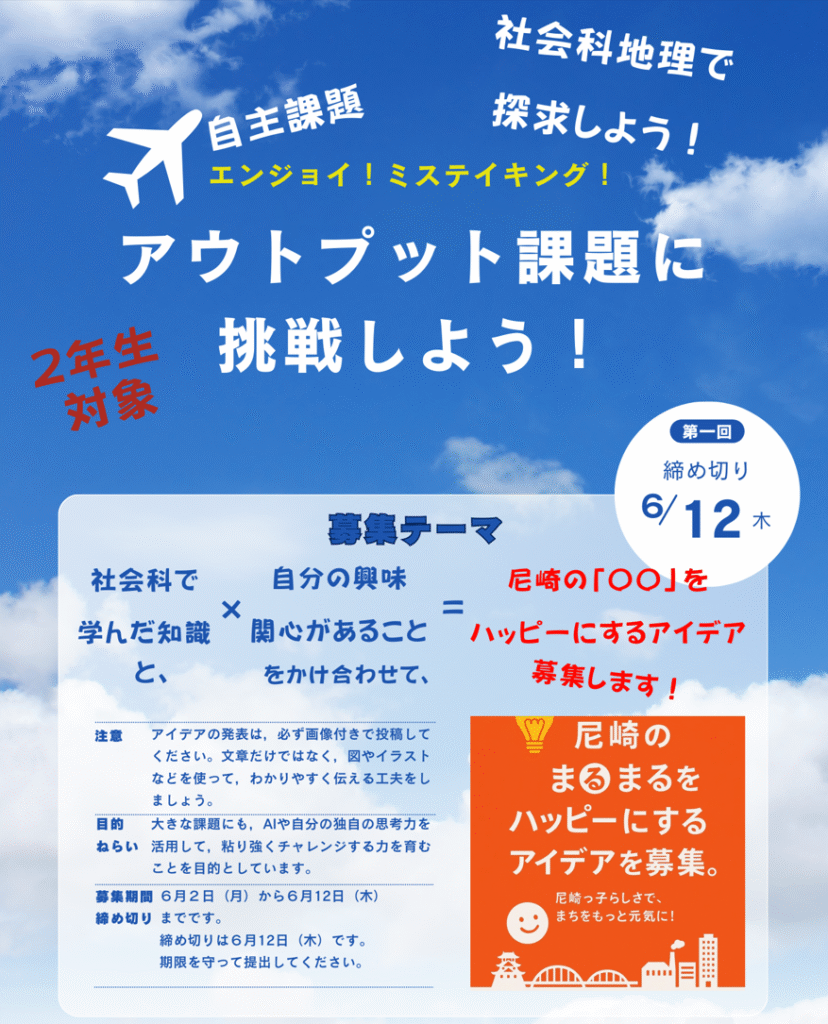

同僚教員への働きかけと同じくらい興味があったことが授業改善でした。次期学習指導要領の改訂でキーワードになるであろう,「探究活動」を毎回の授業で出来るように工夫を重ねています。自身の社会科では,毎回の授業で,AIを使いながら「今日学んだ知識を使って,〇〇をハッピーにするには?」という小さな探究を必ず行うことに挑戦しています。学期末にはその成果をみるために,「尼崎の〇〇をハッピーにする」というアウトプット課題を設定して、今は実践に重点を置いています。

公立中学校の現実的な部分では,社会科が進路選択に必要でなかったり,「スポーツで行くからいらない」と自分事とならず,学ぶ意欲が失われたりしている場面も少なくありません。しかし,多くの人の場合,仕事に就くことや,人を喜ばせることに幸せを感じることは共通であり,誰かの幸せにつながることを模索することはビジネスや幸せの原点であると考えます。そのためには,どんな無関係なことでも自分の幅を広げるチャンスや情報であり,むしろ無関係であればあるほど,自分にとって斬新で新しいアイデアに成り得るのです。この考えが響いた生徒から,社会科の情報が自分事となって行きます。これは,「教えない授業」から生まれた 英語教科書 魔法のレシピ(山本2017)から,非常に感銘を受けた考え方です。